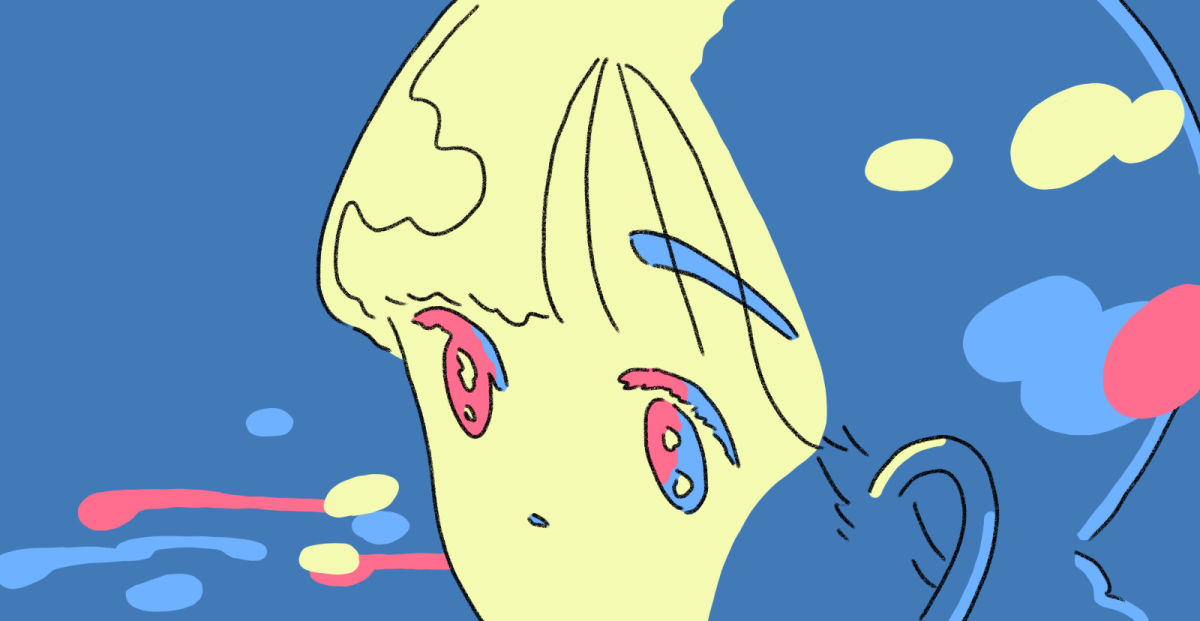

第2話:「ネオンカラーの」

通話は彼によって一方的に終わった。短いものだった。

別れた。本当に別れた。こんなにもあっさりと、別れてしまった。

昨日、友だちであるいずみとランチをしたときにも、別れるかどうか相談していた。だけど今までも同じように言っていたからか、あまり本気にはされていなかった気がする。わたし自身、覚悟は決まっていなかった。

まさか翌日に、他の女に向けた間違いメッセージを送られるなんて。問い詰めたら、こっちが浮気だったと言われるなんて。会いもせずにスマホであっさりと別れを告げられるなんて。

顔をあげると、多くの人たちが行きかっているのが目に入る。一瞬、ここが渋谷駅前であることを忘れていた。どういうこと、と叫ぶように言ったわたしの様子を不審がる人もいるかもしれないと思ったが、こちらを気にしている人なんて、一人もいないように見えた。

みんな、自分のことで忙しい。やけに幸せそうなカップルばかりが目につく。あらゆる人が、自分よりもずっと幸せそうに見える。

視線をずらしたときに、ベージュのバッグが目に入り、思わず顔を確認した。妹かと思ったからだ。妹も同じバッグを持っている。しかしそこで立っているのは、似ても似つかない女性だった。

「ナホ」

男性の声がしたのでそちらを向くと、こっちを見ていた。いや、わたしをではない。わたしが今さっき見ていた女性を、だ。呼ばれた彼女は何も言わずに、男性のほうへと近づいていく。おそらくナホという名前の、妹と同じバッグの女性が、男性と並び、どこかへと歩いていく。

きっと恋人だろう。これから夕食をとるのかもしれないし、どちらかの部屋に行くのかもしれない。

どうしてわたしではないのだろう、と思う。

妹にも、学生時代から長く付き合っている恋人がいる。結婚を考えているらしく、家にも何度か来ている。

彼と結婚するのかも、と思ったことが数回だけあった。酔っぱらった日の帰り道。映画を観たあとのカフェまでの道。そういえばいつも、並んで歩いているときだった。わたしより大きく、骨ばった手の感触を、すんなりと思い出せる。一年ほど付き合った。わたしにしては長いほうだ。でももう別れたのだから、意味はない。

仕事も早めに終えられたので、まっすぐ帰って、部屋で海外ドラマでも観るつもりだったが、そんな気持ちはとうに消え去っていた。かといって、行くところも見つからない。とりあえず、駅構内ではないほうに歩いていく。歩き出すと、彼のいやなところが、次々と浮かぶ。

(ドタキャンがやたら多かった)

夏の昼は長い。まだまるで陽は沈みそうにない。

(約束をすぐに忘れていた)

暑さは容赦なく襲いかかってくる。

(お酒を飲むと、やたらと声が大きくなった)

朝塗った日焼け止めは、とうにその効果を失っているだろう。

(だけど)

(好きだった)

(すごく好きだった)

別れるかもと言っていたのに、実際別れを告げられて、こんなにも動揺している自分が意外だったし、情けなかった。足を止めると、泣きそうになって、さらに驚く。突然足を止めたわたしを、すれ違う瞬間に男女が、一瞬不思議そうに見つめ、けれどすぐにどこかへと向かう。きっと、この人たちも、恋人同士だ。

さっき駅前にいたあの二人は、もうどこかにたどり着いただろうか。ベージュのバッグが頭に浮かぶ。

そうだ。新しいバッグ、買おうかな。

不意な思いつきが、とんでもなく名案に思えた。昨日、ヒカリエのエスカレーターからちらっと見かけたバッグが気になっていたのだ。ネオンカラーの。妹も、おそらく駅前にいた女性も、絶対に選ばないようなもの。

新しいバッグ、と誰にも聞こえないくらいの声でつぶやいてみると、泣きそうな気持ちが少しだけ遠ざかった。今度いずみとランチするときには、それを持っていこうと心に決める。早足で歩き出した。

illustration : Yuki Takahashi

最新情報はこちら

最新情報はこちら