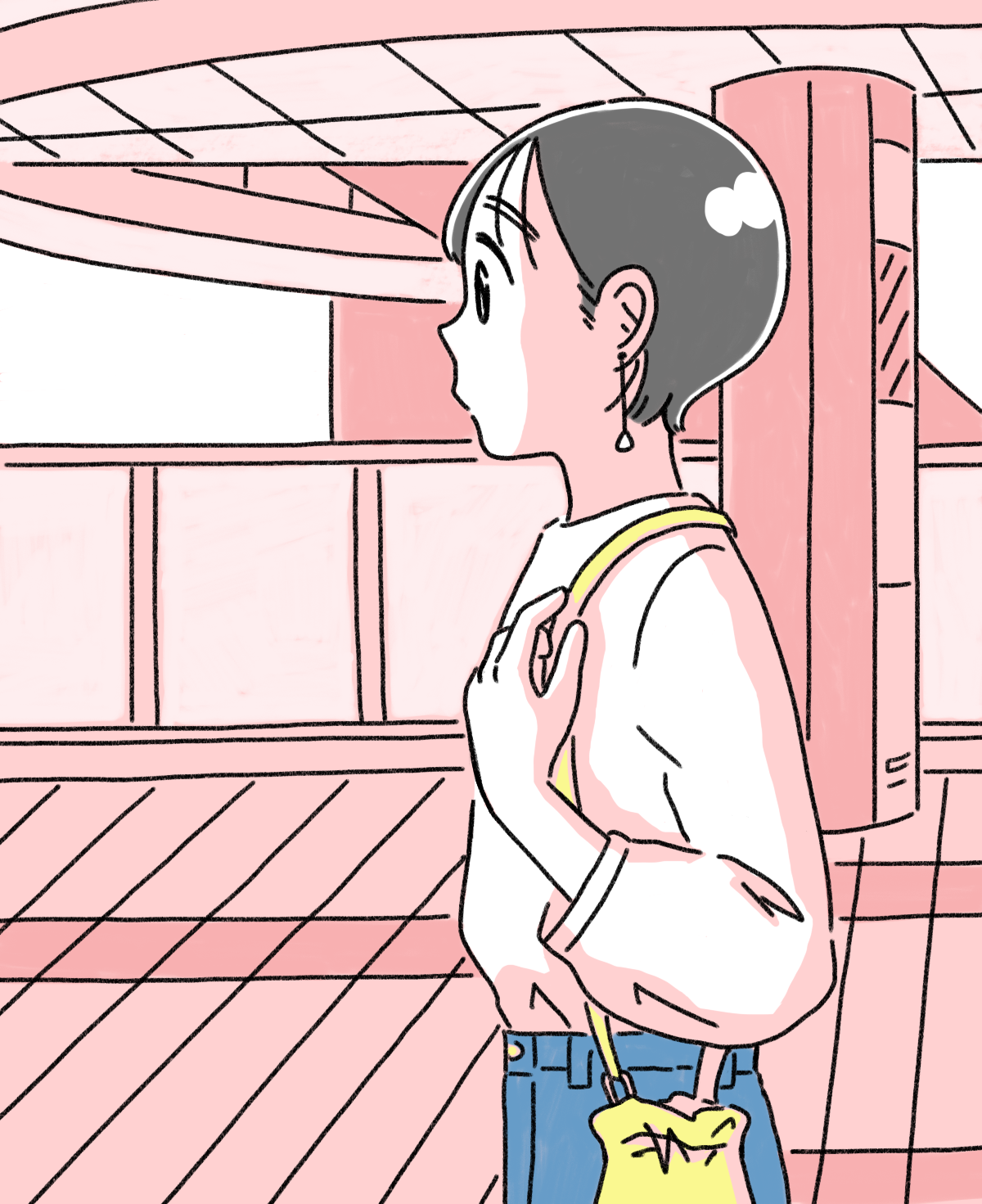

第3話:「プレゼント」

入浴剤。いや、浴槽じゃなくてシャワー派かも。

ボディクリーム。匂いの好みが分かれそう。柑橘系なら大丈夫かな。でも、家に余ってる可能性もあるよね。よくもらうものだし。

ハンドクリーム、も同じか。

やっぱりさっきのカゴバッグが可愛かった気がする。でも、予算オーバーだったしなあ。

「どうしよう、決められない」

わたしのつぶやきが、聞こえなかったのか、それとも無視したのか、修二は何も答えなかった。英語だらけのシャンプーのラベルを見ている。いや、別のものを見ているのかもしれない。

「ねえ、どうしよう、決められない」

軽く叩くように背中に触れて言うと、ああー、と言葉が返ってきたが、視線は棚から動いていない。

「柚乃って、すごくセンスのいい子なんだよね。自分の好きなものや似合うものがわかってる感じっていうか。もともとの顔立ちも可愛いし、雰囲気も柔らかいから、かなりモテてて、高校時代からしょっちゅう告白されてた。偶然告白される場面を二回くらい見かけたこともあって、気まずかったよ」

わたしは柚乃の説明をするが、修二は聞いているのかどうかわからない。最近はこういうことが増えた。一緒にいても、わたしばかりしゃべっている気がする。

付き合いはじめた大学時代は、もっといろいろ話してくれていた気がする。ゼミの話とか、友だちの話とか。それぞれ就職した直後も、少しは仕事の話をしてくれていたけど、最近は全然だ。こっちから聞いてみても、相変わらずだよ、とか、まあまあ、とか、そんな反応ばっかり。どうせわたしにはわからない、と思っているのかもしれない。

本当はもっと柚乃についてもいろいろ伝えたい。高校時代のエピソードとか、初めての一人暮らしで緊張しているらしいとか。だけど、柚乃が三年勤めた地元の広告会社を辞めて、東京のデザイン事務所で働くことになったという話も、連休に地元で開催された飲み会でそれを聞いたという話も、さして興味を示してくれていなかった。寂しいけど、柚乃の引越し祝い選びに付き合ってくれるというだけでも、満足しなくてはいけないのかもしれない。

「あ、ねえ、ここってヒカリエだよね?」

「そうだけど」

修二の問いかけに、今さら何を言っているんだ、とわたしは不思議に思う。

「上行こうよ」

「上?」

「いいから」

「いや、何があるの?」

近くのガイドマップで、何かを確認すると、わたしの質問には答えないまま、修二はのぼりのエスカレーターに乗る。

「こっち、レストランでしょ? 先にごはん食べるってこと?」

「じゃなくて」

じゃあ何、と苛立ってしまうが、付き合ってもらってるんだし、と我慢する。エスカレーターを乗り継いで、たどり着いたのは八階だった。ここに何があるというのだろう。

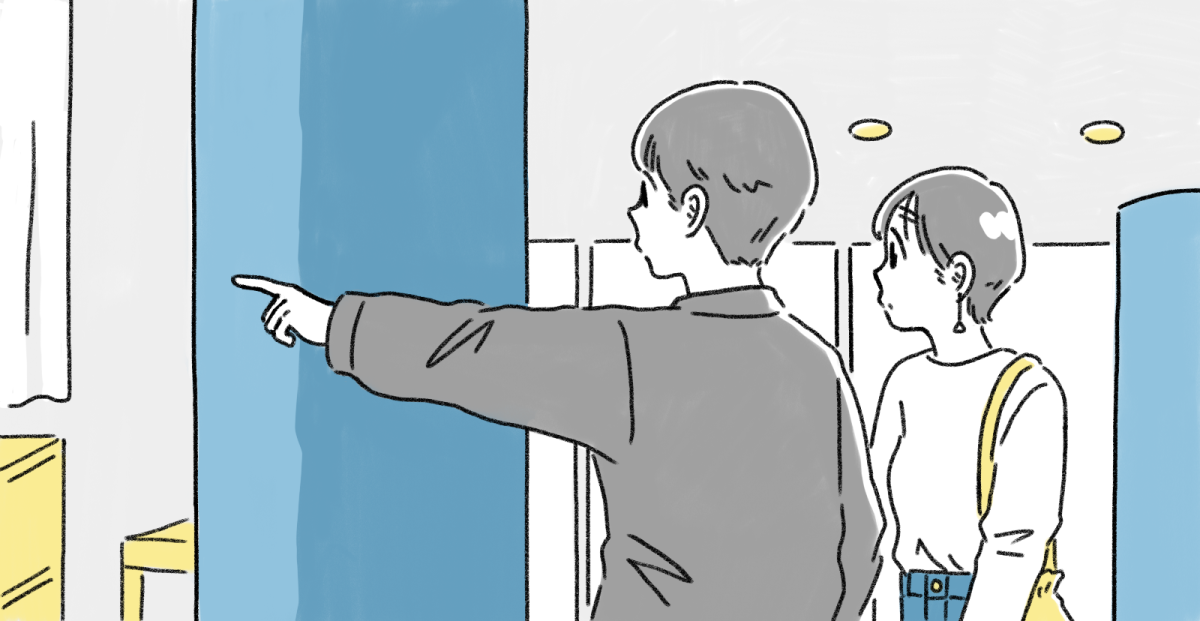

「あ、こっち、ここ」

修二がそう言ったのは、わたしも初めて来る場所だった。綺麗に並べられた棚の上には、さまざまな商品が並んでいる。

「ここって」

何なの、と訊ねようとするより先に、修二が言う。

「なんか、日本各地のいろいろなものが売ってるらしいよ。調味料とか、雑貨とか。会社の女の人たちが話してて、あ、菜穂が好きそうだなと思って。ユズノちゃんにもいいんじゃない?」

わたしは何を言っていいのかわからなくなる。わたしのことを考えていてくれていたのか、とか、柚乃の名前もちゃんと記憶してくれていたのか、とか、そういういろんな驚きが混じって。それでもきちんと言うべき言葉があった。

「……ありがとう」

ここで柚乃のプレゼントだけじゃなくて、修二が好きなものも見つけなくては、と思う。いや、一緒に探せばいいか。思わず口角が上がるのが、自分でもわかった。

illustration : Yuki Takahashi

最新情報はこちら

最新情報はこちら